主に政治と経済について、思いついたことを語ります。リンクフリー、コピーもフリー

本書は信頼できるエコノミスト上野泰也の経済本なのだが、マクロ経済本として「使える経済学」、「使える経済認識の枠組み」が、示されている良書。で、そこからの引用になるが、引用の趣旨は、上野が中小企業を採り上げていること、また中小企業の景況感の悪化は、日銀の2006年3月の量的金融緩和の解除後に上昇していることの重要な指摘がなされていることである。

とかくマクロ系の経済学者は、中小企業の動向を見落とす傾向がある。日銀の量的金融緩和策に対しての「実質の金利」の緩和を指摘しない。またそれによる「金利」の緩和は、コール市場での0.5%の超低金利であっても可能であることを見落とすことになる。

金利の名目の数字を見ている状態だけでは実体経済の動向を実質の緩和によって政策対応が出来るのだという政府と中央銀行の政策対応の拙さの指摘を放棄してしまうことになる。マクロ経済対応に対して民間の一般人に警鐘することも出来ないことに繋がる。それは、マクロ経済学に対する一般人の信任の崩壊にも繋がり、経済学者に対する根拠無き非難も導き出すことになる「危険」もになうことになるではないか。

そこで上野の量的金融緩和の解除が、中小企業を中心にどれ程の影響を与えたのかの指摘は、基本的ではあるが非常に重要である。政府当局の政策対応が、経済社会へどれ程の影響があるかを指摘することは、マクロ経済学に対する信任の回復のためにも重要なことなのである。

チーズの値段から未来が見える

とかくマクロ系の経済学者は、中小企業の動向を見落とす傾向がある。日銀の量的金融緩和策に対しての「実質の金利」の緩和を指摘しない。またそれによる「金利」の緩和は、コール市場での0.5%の超低金利であっても可能であることを見落とすことになる。

金利の名目の数字を見ている状態だけでは実体経済の動向を実質の緩和によって政策対応が出来るのだという政府と中央銀行の政策対応の拙さの指摘を放棄してしまうことになる。マクロ経済対応に対して民間の一般人に警鐘することも出来ないことに繋がる。それは、マクロ経済学に対する一般人の信任の崩壊にも繋がり、経済学者に対する根拠無き非難も導き出すことになる「危険」もになうことになるではないか。

そこで上野の量的金融緩和の解除が、中小企業を中心にどれ程の影響を与えたのかの指摘は、基本的ではあるが非常に重要である。政府当局の政策対応が、経済社会へどれ程の影響があるかを指摘することは、マクロ経済学に対する信任の回復のためにも重要なことなのである。

チーズの値段から未来が見える

そして、これは統計数字にも表われていることなのだ。

マスコミの報道はえてして、大企業に偏りがちだ。一部上場企業の影響力が強いのけ間違いないが、そうした限られた企業の「最高益更新」や「賃上げ」といったニュースが、日本経済全体のものでないことに注意しなければならないことは、これまで本書で何度か説明したとおりである。

日本経済全体を見るためには、中小企業の動向に目を向ける必要がある。ここではその根拠と、そうした中小企業の景気動向を、経済指標を使って調べてみよう。そうすることで「景気回復の実感がわかない」理由が見えてくるはずだ。

中小企業というのは、まさに「経済成長の原動力」である。このことは、いくつかの経済指標を見てみると、容易に理解することができる。

まず、売上高。06年度の法人企業統計年報でみると、企業全体の売上高に占める中小企業(資本金1000万~1億円) のシェアは37・5%で、大企業(資本金10億円以上)38・2%とほぼ等しい。より規模が小さな零細企業(資本金1000万円未満)を中小企業と合計すると、シェアは45・6%で、全体の半分近くになる(残る16・2%は中堅企業のシェア)。

さらに、従業員の数でもそうだ。07年平均の労働力調査によると、全産業の雇用者数(含む公務員)は5523万人。うち、従業員規模1~の民間企業に勤めている人が1707万人、30から499人の民間企業が1899万人。以上2つの区分を中小企業ととらえると、計3606万人となる。毒従業員規模500人以上の大企業勤めの人は1337万人。民間企業の雇用者数のうち、実に73・0%、ほぼ4分の3が中小企業勤務だという計算になる。

これだけシェアが大きい中小企業は、日本経済の「土台」を形成しているといえる。日本経済全体の行方を見ていく1では、大企業よりもウェイトが大きい中小企業の景況感の変動が、重要な意味を持ってくるわけだ。景気の予測には、中小企業のマインドを示す指標のチェックが欠かせない。

中小企業のマインドはどのように動いているか

では、中小企業のマインドを示す指標は、このところどのように動いているのだろうか。さまざまな経済指標を引き合いに出すので、やや数字が多くなつてしまうかもしれないが、エコノミストの思考様式を見ていただく格好の事例になると思われるので、おつきあいいただきたい。

中小企業に関連した経済統計の数は多く、調査対象の範囲も指標ごとにまちまちだが、ここではまず、エコノミストが用いることの多い、月次で発表されている指標から、2つとりあげてみよう。

商工組合中央金庫(商工中金) の 「中小企業月次景況観測」 は、同社の取引先1000社を対象にアンケートをとり、50を好不況の分岐点とする景況判断指数を作成している。

07年12月分は44・5 (前月比2・4ポイントの急低下) で、好況・不況の分岐点である50を、9カ月連続で割り込んだ。

また、日本商工会議所(日商)の「LOBO (早期景気観測) 調査」 は、全国407商工会議所が2578業種組合にヒヤリングした結果から作成されている。07年12月の業況DI (回答比率の数値・前年同月比「好転」 マイナス「悪化」) は▲40・8 (前月比4・7ポイントの急低下)。

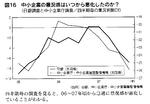

この2つの指標の推移を示したのが、図15だ。グラフから見て取れるように、低下トレンドは鮮明で、足元はさらに下方屈折している。商工中金の調査は06年3月、日商調査は06年4月がピークで、それ以降低下基調にある。

因果関係の大小は不明確だが、日銀が量的緩和を解除して市場金利が上昇し、銀行からの借入金利に上昇圧力がかかり始めた06年3

月前後から、月次で見た中小企業の景況感は、様子がおかしくなつてきたことになる。

次に、中小企業マインドの変調度合いを探るために、四半期ベースの統計を見てみよう。エコノミストが最も見ており、新聞で最も大きく報じられるのは、図16に示した、日銀短観にある中小企業についての業況判断DI(「良い」マイナス「悪い」)だろう。

同DIは、07年6月調査が▲2、9月調査が▲5、12月調査が▲7(08年3月見通しは▲ほ)と、やはり悪化傾向になつている。

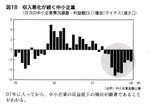

ただ、日銀短観のうち中小企業に関する部分については、調査対象範囲が狭いのではないかという見方がある。

一般に、企業規模が小さければ小さいほど、金利上昇や原油高といったコスト増加要因に対して脆弱で、大企業に対しても発言力が弱い結果、いわゆる「下請けプレッシャー」にもさらされやすいと考えられる。

そのため、調査のカバレッジを広くしたほうが、小さい企業がより多く調査対象に加わつているということになり、より正確に中小企業の実態を把握できるということだ。

そこで、同じく図16に示した中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構が四半期ごとに行なっている「中小企業景況調査」も見てみよう。

日銀短観の07年12月調査では5348社が調査対象であるのに対し、中小企業景況調査は調査対象が1万8891社と多く、回答率も95・8%と高い (07年10~12月期調査)。

この中小企業景況調査から業況判断DI(「好転」 マイナス「悪化」・前期比季節調整値)をみると、10~12月期の▲25・9に至るまで、媛やかな低下トレンドが形成されており、ピークは06年1~3月期調査の▲19・5。すでに示した月次の2指標と、ピークをつけたタイミングは一致する。やはり、中小企業のマインドは06年3月前後から悪化していることを裏付けている。

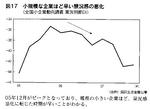

さらに、中小企業の中でも規模がより小さい企業の景況感を探るため、国民生活金融公庫が同公庫の取引先1万社強を対象に、四半期ごとに行なつている全国小企業動向調査をみておきたい (図17)。

07年7~9月期調査で、業況判断DI (「良い」 マイナス「悪い」) は▲42・9 (前期比▲4・2ポイント)、10~12月期調査はほぼ同水準の▲42・6という結果。このDIの推移を過去に遡ってみると、ピークをつけたのは05年10~12月期(▲35・4)。中小企業庁の調査よりも、タイミングが1四半期早いことがわかる。

ここからわかるのは、より規模の小さい企業ほど、景況感の悪化も早く感じているということだ。量的緩和の解除観測が強まり、市場金利・銀行からの借入金利が上昇する中で、景況感がいち早く悪化に転じたと考えられる。

PR

Comment form

カレンダー

リンク

カテゴリー

最新コメント

[10/17 coach outlet]

[10/15 ティンバーランド ブーツ]

[10/11 モンクレール ever]

[10/11 コーチ バッグ]

最新記事

(06/22)

(06/11)

(01/22)

(12/01)

(09/06)

(08/16)

(08/11)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

解 龍馬

性別:

非公開

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(09/20)

(09/21)

(09/25)

(09/26)

(09/27)

(09/28)

(09/29)

カウンター

アクセス解析

フリーエリア

組織の中の人